ここに来られた方は給食調理員ってどんな仕事?という疑問をお持ちかもしれません。やってみようかな?でも実際どんな感じなんだろう?

なんとなくイメージはあるけど具体的にはよくわからない…そんな仕事はいろいろありますが、給食調理員もきっとその一つでしょう。

この記事では経験者がこんなことをまとめています。

- 給食調理員の一日の流れは?

- 給食の仕事内容は?飲食店とどう違う?

- 調理員のいいところは?

- 調理員のたいへんなところは?

- 調理員に向いているタイプは?

- どうすれば調理員になれる?(あると有利な経験は?)

ということで学校給食を中心に給食調理員の仕事について解説してまいります。

私の学校給食経験はたった4年ほどです。その道30年、40年と定年まで続ける大ベテランの方も多いのであまり偉そうには書けません。

でも4年の間に自校式給食室・給食センターという2タイプ、小学校給食と中学校給食の両方を経験してきました。また中学校給食は弁当方式もあります。年数こそそれほど長くはありませんが、広く浅くいろいろなパターンを知ってることになります。

また学校給食以外にも介護食、高齢者配食、障がい者施設、幼稚園給食、(学校給食の夏季休暇時)保育園給食にも携わっています。他に飲食店で割烹、パスタ店、ファミレス経験などもあるのでそれらとの比較という視点も含めて書いていきます。

給食調理員の一日の流れは?

ではさっそく毎日どんなスケジュールで過ごしているかみてみましょう。

簡略化したタイムスケジュール例です。

わかりやすくするためにやや強引に30分刻みにしています。

| 6:30 | 社員出勤。各種チェック作業など。 |

| 7:00 | 食材の受け取り。野菜の洗浄・皮むき。 |

| 8:00 | 釜でだし取りなど下準備。野菜のカット。 |

| 9:00 | パート出勤。成型作業開始(コロッケなどを成型)。 |

| 10:30 | 加熱作業開始。配膳(食器準備)。 |

| 11:30 | 加熱作業終了。配缶開始。 |

| 12:00 | 教室などへ運んで受け渡し。調理室の片付け。 |

| 12:30 | 休憩。 |

| 13:00 | 下膳開始。洗浄作業開始。 |

| 14:30 | 片づけ終了。パート退勤。 |

| 15:00 | 翌日分の準備・洗濯など。書類作成。打合せ。 |

| 16:00 | 社員退勤。 |

学校給食の朝は早めですが病院の早番シフトなどよりは遅めです。電車通勤なら始発でなんとか間に合うことが多いです(通える学校に配属される)。

ポイントは10:30の加熱開始です。学校給食は”喫食2時間前ルール”というのがあります。児童が食べる2時間前にならないと最終加熱作業をしてはいけません(※あくまで最終加熱なのでだしを取ったりルウを作ったりは前もって行なえます)。作ってから時間が経つと食中毒のリスクが高まるからです。

というわけでもし10時に準備万端整っても10時半まで加熱を待ちます。多くの現場では午前中にプチ休憩を取ります。※現場によります。私の現場では食数の多さや人手不足やその他の条件でできませんでした。昼休憩すら満足にとれませんでした。

この加熱開始時間ルールがあるのが飲食業との違いの一つです。

もう一つの大きな特徴は、たとえ社員でも調理をしていない時間が長いということです。特に午後の3時間は全員洗浄と掃除。専門店などでは板長やシェフが洗い物をすることはほぼありませんが、給食は現場責任者のチーフでも洗浄・掃除などすべて携わります。

学校給食と病院や介護施設、保育園との大きな違い

学校給食は昼一食なので日単位・時刻単位で区切られた仕事になります。とりあえず午前中の山場さえ集中して乗り越えればほっと一息。午後の洗浄は体力的にはきついですが、プレッシャーはありません。

一方2~3食(+おやつ)提供する給食ではそうではありません。どんどん次の食事、次の食事という風に断続的な忙しさが続きます。

保育園の仕事についてはこちらでまとめています↓

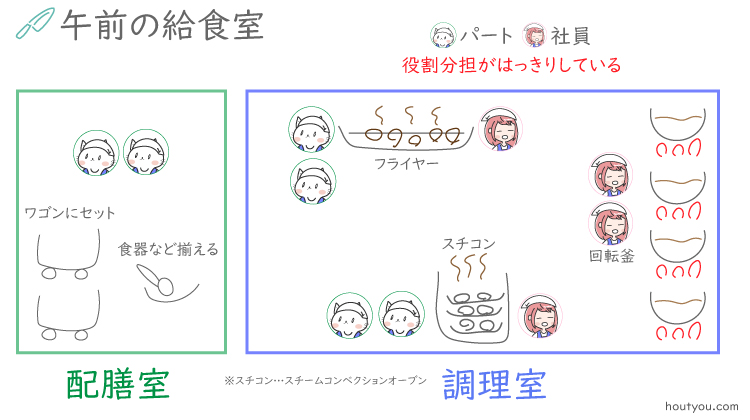

午前の役割分担について

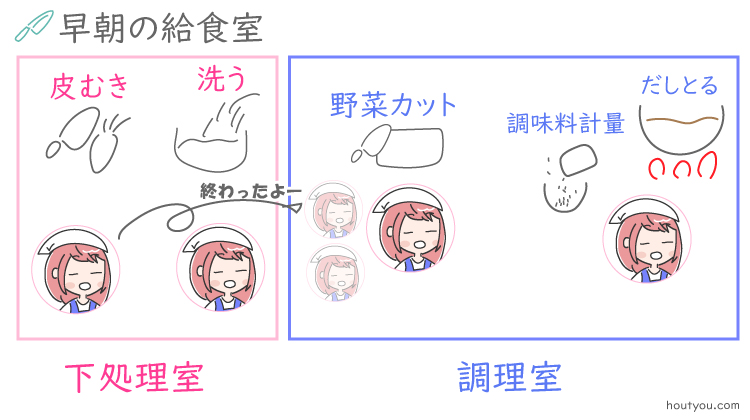

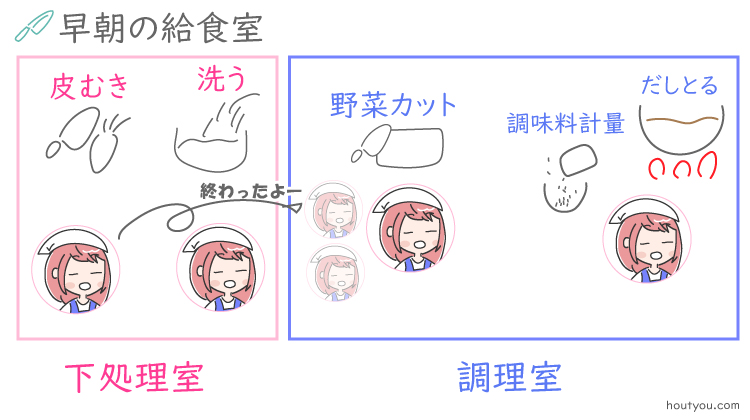

タイムスケジュールをざっくりしすぎたので簡単な図で午前中の動きと役割分担について補足します。早朝はだいたいこんな感じ。下図は社員4人の配置例です。最初野菜の下処理がメインですが、どんどん調理室へ比重が移っていきます。

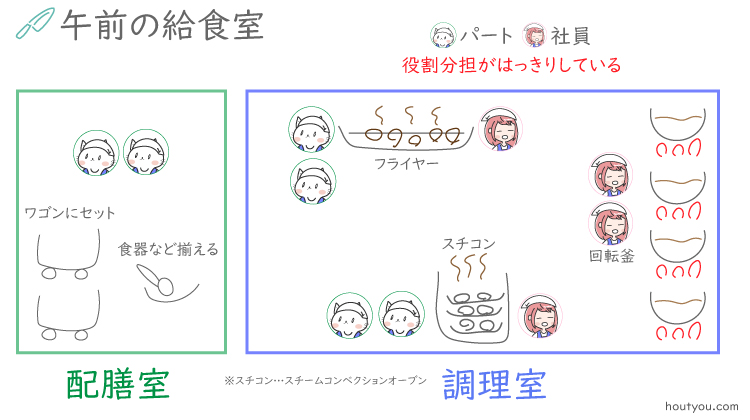

午前のメインの時間は下のような感じ。社員は加熱調理作業をします。パート(ねこイラストのほう)はコロッケをフライヤーに投入、出来上がったものを数を数えて配缶、などです。

配膳はパート2名です。週ごとのローテーション。

調理補助(パート)って?

学校給食に限らず給食パートの求人では仕事内容「調理補助」と書いてあります。その内容は以下のような感じです。

- 包丁を使ってカット作業

- ハンバーグを丸める、ギョーザを包む(こういう成型作業はメインの仕事の一つ)

- 加熱前のものをフライヤー(揚げ物の機械)に投入する

- 出来上がった料理を配缶する(数を間違えないことは重要)

- 配膳(食器などの準備)

- 洗浄や掃除

施設の給食など盛り付けありの仕事なら、盛り付けも調理補助のメインの仕事の一つになります。なお加熱作業など調理のメインに当たる部分は必ず社員が行うので、そこに携わることはありません。つまり料理ができなくても大丈夫です。

調理社員も料理ができなくてOK!?

調理補助は料理ができなくても大丈夫ですが、学校給食の場合は極論社員も”料理ができなくても”やれます。

これは以下のような特徴があるからです。

- 周りにベテランの社員が必ずいる(調理する時刻が決まっているから)

- 一人が担当するのは一品(同時に数品作れなくてよい)

- 作るものは決まっているので前日自分の担当内容を予習できる

- 調味料や材料はすべて計量済み(イレギュラーなことがほぼ起こらない)

各種施設など他の給食以上に、学校給食は料理ができなくてもできます。おそらく料理について以下のような悩みをお持ちの方がいると思いますが、心配ありません。

- 得意料理とかない →専門料理スキルは必要ありません

- レシピを見ないと作れない →むしろ指示書通り忠実に作業するほうがよい

実際私のいた会社では新卒(大卒)総合職で採用された新入社員が現場に配属されるシステムでした。これは給食未経験どころか料理などまったくやったことがない、ということです。最初こそ大変ですが、それでもみんなそれなりにやっていました。

給食調理員とは?飲食店とどう違う?

飲食店と比較することで給食調理員の仕事の特徴を浮き上がらせてみます。

給食と飲食業の違い【概要】

- 一日一食昼のみ

- 必ず決められた時間に提供

- 毎日違う献立

- 見た目より栄養重視

- 盛り付け作業がない

- 大量(小学校給食室だと600食~900食くらいが多い)

見た目重視ではないので盛り付けや彩りのこだわりがある方は給食は向かないかもしれません。また「栄養士の指示通り」が大切なので、自分でちょこちょこ工夫したい人は不満かもしれません。

病院や介護施設の給食も傾向は近いですが、学校給食とは以下のように違います。

毎食作る(+おやつも)、量はそこまで多くはない、盛り付け作業、刻み食・ペースト食などあり、他個別の細かい対応あり。

続いて中の人でないと知らないかもしれないこと8つです。

項目によってすべての現場に当てはまらないこともあります。最大公約数的に解釈してください。

給食と飲食業の違い【現場編】

1.衛生ルールが厳しく、しっかり守られている

学校給食は大量食中毒や事故防止のために厳密なルールがたくさんあります。

代表的なところで以下です。

- 朝水質を検査する

- 白衣に定期的にコロコロをかける

- まな板と包丁は加熱前と加熱後で分ける

- 生肉などは専用のエプロンをした人しか扱えない

- 下処理室(野菜を洗う部屋)と調理室はエリア分離(靴もそれぞれの床専用)

- すべての料理の中心温度を計測(基本85℃以上)

- 野菜は3回洗う

- ふきんは基本使用しない

- 床はぬらさない

- 食器や器具はすべて保管庫で殺菌

これらが驚くほど厳密に守られています。私は慣れるまでは大変…というか面倒に感じていました。

飲食店も大手チェーンなどは衛生マニュアルを作っています。

ですが現場ではそこまで守られていないというのが実情です。

2.安全や確認に割く時間が多い

給食は安全と間違いがないことを何より重視します。大量なので異物混入や数間違いなどの確率が高いからです。したがってそこにかける時間が多いです。

例えば、葉物野菜(ほうれん草など)はカットした後、虫などがついていないか入念にチェックします。具体的には少しずつパラパラと落とすようにしながら隣のシンクへ移動、これを繰り返します。量が多いのでこれで何十分もかかったりします。

また食器や1人1個のおかずなどは間違いがないように2度以上、違う人が数えます。

効率重視の飲食業から入ると、そこまでやるの?と感じることがたくさんあります。

給食業界も年々異物混入などが重大視されるようになっているので細かいことほど気を抜けません。

3.既製品はほぼ使わない

学校給食はほぼすべて手作りです。飲食業では逆に一般の人が知ったら驚くほど既製品や冷凍品を使っているので、飲食業界から行くとちゃんと作ってるなあと感じます。

かつお昆布だしはもちろん、鶏ガラスープなどもガラから煮だして作ります。ホワイトルウやブラウンルウなども手作りです。

季節の食材もよく使います。例えば春はタケノコなどを茹でますが大量なので下処理だけでひと仕事です。

専門店から給食に行った場合はそれほどでもないかもですが、チェーン系の居酒屋や飲食店などから行くと手作り感に驚くと思います。

やりがいは自治体の予算しだい?

食材と献立は自治体にお金があるかどうかでおもしろいほど差が出ます。私は4つの自治体を経験しましたが、予算がない市は献立が固定化(調味料代すら厳しい)していました。一方予算を使いきるのが逆に大変で最後の日は特大エビフライに高級フルーツなど散財?しないといけないような市もありました。

調理員としても予算がない市は作っていて悲しい気持ちになりましたが、予算がある市はやりがいがありました。

4.包丁は繊細さはいらない

これは多くの人の想像通りかもしれませんが、包丁技術はそれほどいらないです。ジャガイモの皮むきなどは機械で行います(むくというか削る)。ほか皮むき系はピーラー。

せん切り、小口切り、みじん切りなどの刻み系は機械でカットもできます。栄養士の指示により機械で切れても手で切るという場合もありますが。いずれにせよ、たとえサラダであっても基本的に加熱するので繊細さは必要ありません。言葉は悪いですが、多少雑でもスピードの方が大事。

機械で切れないのはこんにゃくや豆腐、フルーツ。あとは乱切り。ちなみに肉や魚は切りません。必ずカットした状態で納品されます。

繊細に包丁を使いたい人はもの足りないかも。

スピード・効率重視の人にはぴったりです。

多くの給食センターは給食室より機械化が進んでいます。給食室では人参や玉ねぎの皮むきは包丁とピーラーで行いますが、センターではそれらも専用の機械がある場合があります。角切り機などいろいろな専用カット機械もあります。またコロッケなどは撹拌~成型まですべて機械の現場もあります。

5.アレルギー対応食などを作る

学校給食はどの自治体もアレルギー対応が進んでいます。

アレルギー対応食というのは例えばえびアレルギーの児童用に、えび投入前にスープを取り分けて小鍋で作るなどです。作業的には難しくありませんが、間違えると命に関わるので神経を使います。また対象食材が厨房内にある限りリスクはあるので、準備中も気を付けることが増えます。

どんな食材まで対応するかは自治体によりますが、年々細かく対応していっている傾向があります。

それに対して調理員の配置人数は変わらないという実情があったりします。

6.仕込みは前もってしない、全部当日

飲食業では食材は前倒しでそろえることも多いですが、給食は原則すべて当日の朝納品です。ただし乾物や米・調味料などは例外です。

したがって日をまたいで、前倒し前倒しで準備はできません。つまり翌日用の仕込みが終わらないから残業…などはありません。

当然万一失敗したら予備の食材がないのでどうすることもできません。

味付けはもちろんすべての作業を確認しながら慎重に行なう必要があります。

7.社員とパートの役割分担がはっきりしている

社員は調理作業に専念し、パートはあくまで調理補助、という風に役割分担の線引きが明確です。

チェーンの飲食店ではバイトでも慣れてベテランになると社員と同じような仕事内容になることがありますが、給食では何年たってもそれはありません。

社員の調理作業というのは、加熱作業など肝になる部分です。一方パートは調理の補助や配膳などを行います。

もっとも社員・パート両方でやる仕事も多いです。

コロッケを丸めるなど人手がいる成型作業や午後の片付け・掃除などはみんなで一斉に行ないます。

8.書類作成で入念に作戦をたてる

学校給食ではその日一日のためだけに作業工程表や動線図と呼ばれる書類を作ります。

これは4W(いつ、どこで、だれが、なにを)を整理・明確化するための設計図のようなものです。限られた時間と人員なのでこれを明確に決めておき、完成時間から逆算して確実に仕上げます。書類におこしてみて修正を加えることで、効率化・衛生面の問題発見などの目的もあります。

飲食店のように「あうんの呼吸」や感覚で進めることはありません。特に学校給食は他の給食以上に計画をしっかりたててその通りに実行していく感じです。

他にも衛生のチェック表など細々と多いです。

食材発注・原価計算などはノータッチ

飲食業で負担が大きいのは食材の発注作業・原価計算等。このへんは給食調理員は完全ノータッチです。献立~発注~原価計算まですべて栄養士が行います。ただし消耗品の発注等は調理員が行いますが、学期分まとめてなどが多いのでそれほど負担にはなりません。

飲食店との違いまとめ

- 衛生ルールが厳しく、しっかり守られている

- 安全や確認に割く時間が多い

- 既製品はほぼ使わない

- 包丁は繊細さはいらない

- アレルギー対応食などを作る

- 仕込みは前もってしない、全部当日

- 社員とパートの役割分担がはっきりしている

- 書類作成で入念に作戦をたてる

調理員のいいところは?

個人的によかったことベスト5です。

- 毎日定時で帰れる(残業なし)&健康的な時間帯

- 休みは週末固定&年間通じて多め

- 接客なし

- その日一日のやり切りなので仕事のオンオフがはっきり

- お昼ご飯が暖かく栄養満点(給食費は引かれる)

仕事の内容よりも労働時間や休みなど条件に偏っていますが、実際この魅力から選んで続ける人が多いです。

調理員のたいへんなところは?

続いて大変だったことワースト5です。

- 給料は安い

- 暑い・重いなどで体力的にきつい

- 人間関係(女性社会、公務員栄養士さんには絶対に従う)

- 衛生ルールなど細かいことに気をつかう

- 手荒れが多い(ネイル等は禁止)

↓給食パートをお考えの方にはこちらの記事が人気です。

調理員に向いているタイプは?

給食調理向いている人7例です。

- 体力がある…重い・暑いので。

- 協調性が高い…朝から午後までひたすらチームワークなので。

- マルチタスク(いろんなことを同時にやる)よりシングルタスク(一度にひとつ)が得意。

- 前もって計画を立ててその通りに実行するのが好き(臨機応変が苦手でもよい)。

- 毎日の仕事に刺激はいらない。同じパターンで過ごしたい。

- ひたすら作業するのが好き(接客はない)。

- 指示に従うのが苦ではない。

どうすれば調理員になれる?

調理員の仕事に興味をお持ちの方向けに、中途採用で調理員になるための方法です。

公務員が圧倒的によい

人気の方法の一つは調理員の公務員試験を受けることです。民間委託会社に比べて段違いの待遇(昇給、賞与4か月、退職金その他福利厚生)です。

ですが大部分が民営化されていて、今はごく少数しか募集がありません。そこに多人数が応募する狭き門となっています。とはいえ自分の県内などの範囲で調べてみると年間1~2くらいは募集があるものなので、特にまだ20代の方は調べてみましょう。ただしすでに民間で給食の実務経験を積んでいる人が殺到するうえに、そういった経験自体が応募条件になっていることが多いので未経験ではかなり難しいでしょう。

民間委託が現実的。調理師免許は必要。

公務員は難しいので民間委託の給食会社が現実的です。いずれにせよ学校給食を目指す場合、調理師免許がほぼ必須です。少なくとも私が見てきた、応募してきた求人については100%です。これは自治体から請け負う時に調理師免許を持っている調理員という契約が基本だからです。

もし今免許を持っていなくて将来給食調理員に転職したいかも、という場合はまず免許を取るということを目標にしてください。もし調理師試験を受けるための実務経験年数が足りないという場合は、保育やその他施設の給食もおすすめです。これらは調理師免許不要という求人が多いです。給食系の実務経験も積めるという意味で一石二鳥です。

では調理師免許以外で調理員として中途採用されやすい経験をみていきましょう。

あると有利な経験です。↓

- 病院食などの他の集団調理経験

- 専門店などの調理経験

- ファミレスなどの調理経験

- 体力を使う仕事の経験

- チームワークが必要な仕事の経験

一番強いのは他の集団調理経験です。食数やパターンが違っても給食という形態は同じですし、アレルギー対応の経験や衛生習慣が身についていることなどから即戦力に近いです。断続的に毎日追われる感じ、個別対応の細かさ、シフト制、などに疲れた方は学校給食おすすめです。

ホテルやレストランなど本格的な料理をしてきた人は、給食に必要な技術はすべてオーバースペックでカバーできています。調理経験という意味で十分です。料理人の休みの少なさやブラックな環境から給食に来る人は多いです。「家族と過ごしたい」「健康的な生活を取り戻したい」はよくある転職理由です。

専門料理ではなくてもなんらかの飲食店経験があると採用になることが多いです。ファミレス等の経験でも採用される可能性は十分あります。実際私の会社にもチェーン店の店長をしていた人などが来ました。ただ基本的な調理スキルの面で苦労されてはいましたが。

調理師免許があれば調理以外の仕事からも転職可能です。給食はとにかく体力勝負なのでそれを証明できる職歴があると有利です。例えば私のいた会社にもずっと配送業をしていたという40代くらいの方もきました。こちらも基本的な調理スキルの面で苦労されてはいましたが。

またこれまでにチームワークが必要な仕事経験があればうまく自己PRに含めてみましょう。採用担当者は人間関係を乱さない人が欲しいと思っています。選考にあたり一番敏感になっている部分です。どんなに調理ができても現場の人から煙たがられる人はマイナスですし、個人プレーの凄腕調理師は不要です。

まとめ

この記事の各項目一行まとめです。

- 給食調理員の一日の流れは? →出勤は朝6時~7時台。加熱は必ず2時間前から。午後は全員洗浄・掃除。4時頃には終了で残業はなし。

- 給食の仕事内容は?飲食店とどう違う? →ルールがきっちり。思っているより細かい。

- 調理員のいいところは? →休み多い。残業なし。接客なし。オンオフはっきり。

- 調理員のたいへんなところは? →薄給。体力。人間関係。ルール。

- 調理員に向いているタイプは? →まずは体力と協調性。シングルタスク。手順通り。

- どうすれば調理員になれる?(有利な経験は?) →調理師免許必須。免許あれば何かの調理経験でOK。

給食の仕事は一般の飲食店に比べてルールが細かいのが大きな特徴です。これがストレスと感じるか逆に働きやすいと感じるかはその人の性格によるところも大きいです。ただ最初は慣れなくても1~2か月とか早い段階でだれでも順応していくのを見てきました。休みの多さや働きやすさに魅力を感じている人はそちらのメリットの方がはるかに大きいので積極的に検討してみてください。

給食など大量調理の仕事がしたい、あるいはその経験があるのでそれを活かした転職をしたい、という方には飲食・調理専門の転職支援サービスがおすすめです。専門集団の力を借りることで、自分に合った職場に、経験を最大限に評価してもらえる待遇で転職できる可能性が高まります。

| 特徴 | 飲食業界の転職支援で圧倒的に成長しシェアが高い。非公開求人、優良企業求人。 |

| 実績 | 年間3,000名以上の転職支援。転職エージェントランキング3冠獲得(※)。 |

| 対象地域 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、名古屋、福岡 |

現在、飲食業界の求人は多いものの、実際には選ぶのが難しいと感じている人は多いようです。そのため飲食専門の転職エージェントである

【アイティーケー】

![]()

![]()

転職しようか迷っている、転職をどう検討していけばいいのかわからない、経験値にあまり自信がない、といった人もここから相談するのがおすすめです。私自身利用経験がありますが、親身に相談に乗ってくれるのでエージェント利用がはじめてでも安心感を持てるはずです。

| 特徴 | キャリアプランナーが親身。すぐ転職でなくても相談OK。 |

| 求人数 | 12,000件以上(非公開求人も多く、年収600万以上案件も)。業界シェアトップクラス。 |

| 対象地域 | 首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県) |

【アイティーケー】

![]()

![]()

給食パートをお考えの方にはこちらの記事が人気です。

給食栄養士をお考えの方はこちらも参考に。

コメント