ダイエットや肉体改造。本気で成果を出したいならトレーニングと栄養の両輪が必要です(栄養・運動・休養とも言うので本当は3本柱ですが、休養については別の機会ということで)。でもそうとわかっていてもトレーニングそのものを勉強するほうに偏っている人が多い気がします。

実際ジムに通っていたころトレーニーの話を聞く(耳に入ってくる)ことがちょくちょくありましたが、こんな特徴がありました。

- プロテインやサプリの話は多いが食事の話は少ない

- たんぱく質と糖質以外の栄養の話はほぼゼロ

- 栄養の概念はたんぱく質の摂取量などがほとんどで吸収率や体のバランスを整えるなどの切り口がほぼない

- そもそも実は外食や中食が多いらしく、食事をあまり重要視していない

回数で比べるのもおかしいかもしれませんが、トレーニングは週2~4回くらいでも食事は週に14~21回程度はあります。

トレーニングのことは動画で勉強したり工夫したりするのに栄養の基礎は勉強しない、これではもったいないと思います。0と1の差はとても大きいからです。両輪あるなら最初にやるべきことは、まずは両方をバランスよく1にすることです。

成果がイマイチな場合、トレーニング方法そのものではなく栄養のほうに問題があるのかもしれません。もちろん栄養の知識があっても忙しくて料理ができないなどもあるでしょう。でもトレーニー向けのミールキットや冷凍宅食なども充実している時代です。学ぶことで食事への意識を向上させるきっかけになるといいと思います。

栄養学の基礎を学んでいてよかったこと5つ

私がトレーニングを始めたとき、栄養学の基礎を知っていてよかったなと感じた点を5つ書いてみます。

※栄養学の基礎とか偉そうに書いていますが私は専門家ではありません。ただ調理師学校出身なので一応栄養学という教科を履修しています。また献立作成の仕事をしたり栄養士と一緒に仕事をしてきた中で、献立バランスの良し悪しは直観的にわかる程度にはなっています。

※記事の内容は専門家ではないあくまで私個人の感覚と主観です。

1.たんぱく質と糖質以外にも目が行くことで効率・レベルアップ

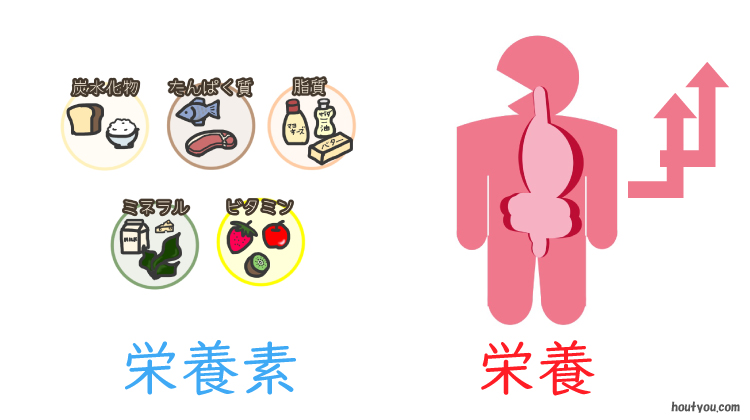

家庭科などで五大栄養素というのを学習したことを覚えている方は多いと思います。

炭水化物、脂質、たんぱく質、無機質(ミネラル)、ビタミン

このうちビタミンやミネラルは体の調子を整え正しく維持する役割があります。ここへの注目・注力が低すぎるケースが多いのではないでしょうか。

せっかく取り入れた栄養素をしっかり活かせるかというところです。またこれらの調整する材料が不足することで疲れやすくなったり集中力が落ちてしまうとトレーニング効率もおちてしまうでしょう。

トレーニング中の効率追求に偏りすぎず栄養面の効率にも注目することが総合的にお得だと思います。

ここでちょっと栄養のそもそもの定義をみてみましょう。

「栄養」と「栄養素」の意味の違い

厚生労働省の栄養指導によると「栄養nutritionとは、生体が物質を体外から摂取し、消化、吸収、さらに代謝することにより、生命を維持し、健全な生活活動を営むことを言い、取り入れる物質を栄養素nutrientとしている」となっています。

つまり栄養素をいくら取り入れても栄養にできないこともあるということです。

まったく取り入れたものが役立たないというケースは少ないでしょうが、パフォーマンスを最大限にするのとは程遠いもったいない状態もあり得るでしょう。

大塚製薬のHPでは五大栄養素の役割を車に例えていてわかりやすいです。

大塚製薬 栄養素の役割と摂取状況

- ボディ・エンジンの材料→タンパク質

- オイル・潤滑油→ビタミン・ミネラル

- ガソリン→糖質・脂質

トレーニーはどうしてもタンパク質に注意がいきがちなのはこの例えからも理解できます(車のショーに展示するという目的なら)。

でも本当にいい走りをしたい・レースで優勝したいなら、また燃費よく快適に走りたいなら、すべての要素に注意するほうがいいはずです。

2.サプリなどに頼りすぎないですむ

粉末プロテインやサプリはあくまで補助であって魔法の薬ではありません。魔法の薬と本気で思っている人も少ないでしょうが、やはり栄養に関する基礎がないとそういう広告に洗脳されかけていく気もします。

以前トレーニーのブログやツイートをみていて気になったことがあります。それは食事とサプリ、それぞれへのこだわりに差がありすぎることです。

食事とサプリどちらも大雑把ならまだわかります。でもプロテインやHMB、クレアチンなどには成分やタイミングまで細かくこだわるのに、食事内容は意外とざっくりしていて不思議に感じました。

重要度で言うとプロテインやサプリが7で食事は3くらいの感覚の人が少なくない気もします。食事8:サプリ2くらいの認識のほうが適切と感じます。

3.特定の食材にこだわらなくてすむ

トレーニーが大好きな食材と言えば鶏むね肉やサバ缶、ブロッコリーなどです。

ただ栄養学的に広い視野で考えると別にその食材でなくても代替できるし、そればかり摂っていることで逆に他の食材から摂れる機会を失っているかもしれません。

例えばそれ単体に目立ったたんぱく質がなくても、吸収を助ける・補助的な役割を担える食材を組み合わせる。そういった総合的なパフォーマンスでとらえられるようになるといろんな意味でお得です。

また野菜や魚など食品成分表に書かれている栄養素の数値というのはあくまで試験時の、ある意味書類上のものという点もあります。実際には季節、鮮度・品質、調理の仕方などによって変わります。

つまり栄養価が高いと話題になっているものよりも、シンプルに旬のものを食べていくほうがいいかもしれないということにも気づけます。

また特定の食材に偏るというのは健康上リスクになることがあります。

特定の食材を習慣にするのは選択の労力を省くというメリットがあります。ただザッカーバーグが同じTシャツを着ていることとは違い、体に取り入れるものを偏らせるというのはリスクを伴います。よく言われるのは次のようなことです。ソーセージやハムなどの発がん性、その他加工品の添加物による害、魚介類の汚染、野菜の農薬やダイオキシン、輸入食材のOPP、など。農薬や添加物などは一定の基準を設けて安全を確保している上で使用しているわけなので、私は基本的に気にしていません。でも一つのものをあまりに集中的に摂取する場合は話が変わってくるでしょう。合計でほとんど同じ栄養素を摂取できるならさまざまな食材に分散させたほうがリスクを下げられます(投資の際のポートフォリオに似ているかも)。

4.流行や広告に流されない

何事もそうですが基礎があることで流行などに振り回されることが少なくなります。バナナダイエットみたいな極端なものは最近さすがに少なくなった気がします。でもやはりいろいろな流行というのは常にあります。またスマホゲーム広告やYouTube広告などでも、裏技のような「楽して痩せる!」みたいなのがいまだに後を絶ちません。

別に流行や最新製品を全否定する気はないですが、そういった情報に流されないための基礎知識というのは大事です。土台がある上に流行や最新情報をバランスよく取り入れることがベストです。

5.「すぐに成果」よりも生活全般を総合的・長期的に

栄養学の教科書などで学んでいると以下を感じます。

それは栄養素そのものを学ぶ前段階・大前提として、栄養・運動・休養など生活習慣を総合的にとらえることの大切さです。

つまり栄養を体系的に学ぶと、生活全般がトレーニングやダイエットの成果につながっている意識を持ちやすいです。自分の行動や生活一つ一つがどう身体に影響を及ぼすかを認識しているとモチベーションを高く維持しやすいでしょう。

また栄養学の特徴というか目的として、長く健康を維持する(健康寿命)というのがあります。

若年~中年だと、どちらかといえば短期的に見た目を変えようという風潮が強いです。ですがだれしも本当は健康寿命をのぞんでいるはすですし、それを犠牲にしてまで今を取りたいと思う人は少ないでしょう。

即効で見た目の成果は出るものの実は長い目で見てマイナスになりそうな方法も多いです。健康寿命的な視点でとらえる習慣を持つことでそのリスクを認識しやすくなります。

何事も「今スグ」の風潮が強くなっている社会だからこそ長期的な視点を意識的に持つことは重要と感じます。

栄養学の学び方

小中学校で少し習ったけど忘れてしまったし、栄養について改めて学びたいという場合はどうすればいいのでしょうか。

YouTube動画などを探してみるのもよさそうです。個人的には一冊入門書的なものを読むのがいいと思います。

内容が多いことが重要なわけではないのでマンガなどでいいでしょう。

マンガで分かるシリーズは個人的にわかりやすいので好きです。

どうせ学ぶなら資格取得を目指したい場合

どうせ学ぶなら資格を取得したいという方もいるかもしれません。でも残念ながら「栄養士」の資格は大学や専門学校に行かないと取得できないのでハードルが高すぎます。いろいろな民間資格があるので調べてみるのも面白いかもしれません。食生活アドバイザーは人気です。ユーキャンのスポーツ栄養プランナー講座(資格取得)というのもあります。

まとめ

栄養学の基礎があるとよい点5つ

- たんぱく質と糖質以外にも目が行くことで効率・レベルアップ

- サプリなどに頼りすぎないですむ

- 特定の食材にこだわらなくてすむ

- 流行や広告に流されない

- 生活全般を総合的・長期的にとらえられる

料理をすることへのモチベーションにつなげられるとよりいいかも。健康に配慮した献立のミールキットも増えていますね。

自分で料理しないまでもトレーニー・ダイエッター向けの宅配冷凍食サービスなども増えています。

コメント