包丁研ぎは最初ハードルが高いですが、ポイントを押さえることでスムーズにスタートをきりましょう。

この記事では以下をまとめました。

- はじめて包丁研ぎをするときに必要なものは何?

- 砥石ってどれを買えばいいの?

- 使う時の注意点は?

- 平らに減らしていくコツは?

包丁研ぎに必要なもの

まず包丁研ぎに必要なものを整理してみましょう。

包丁研ぎというと準備があれこれたいへんそうですが、基本的に以下のモノを準備すればOKです。

- 砥石

- 水

- いらない布巾など

- 砥石を水に漬けるための入れ物(洗面器や大き目のボールなど)

下の3つはどの家庭にもあるでしょうから、あとは砥石という研ぐのに必要な石を準備するだけです。

砥石の選び方

砥石にも種類がいろいろあります。

大きく分けると3種類です。

- 荒砥石

- 中砥石

- 仕上砥石

これは粒度という、目の細かさで分類したものになります。

木材に紙やすりをかける場合、粗く削りたいときは目の大きいものを使い、仕上げに向けてだんだんと細かくして滑らかにします。

砥石もそれと同じで段階に応じて使い分けをします。

というと、3種類全部揃えなきゃということになりそうですが、家庭の場合全然そんなことはありません。下記に種類別にまとめましたがこの用途からもわかるようにまずは中砥石1種類でOKです。

| 用途 | 粒度 | 価格 | 代表的な色 | |

| 荒砥石 | 刃こぼれ後の修理 | #80~400 | 安い | 青 |

| 中砥石 | 切れ味を復活させる | #600~2000 | 普通 | 赤茶 |

| 仕上砥石 | さらに切れ味を鋭くしたり、刃持ちをよくしたいとき | #3000~ | 高い | 黄土色、白など |

※色と値段は絶対的なものではありません。だいたいこのくらいという参考にしてください。

最初に買う砥石はどう選ぶ?

最初に買うとしたらおすすめは中砥石の#1000で大きさは普通サイズ。長さ210×幅60~70×高さ2.5~3.5(㎝)くらいです。

ちなみに砥いでいると減っていくからということで、欲張って大きいサイズにするのはあまりおすすめしません。一つは家庭でそこまで減ることはないから(つまり厚さはそれほどいらない)。もう一つは初心者だと幅が広すぎると扱いづらい(刃が当たる幅が広すぎて研ぎづらいと感じる)からです。

また女性の場合大サイズになると単純に重いでしょうし、もし落としたらケガの危険もあります。

収納場所を考えても上記普通サイズがベストです。

おすすめは中砥石と仕上砥石の両面セットです。中砥石のみとあまり変わらない値段のものもありお得です。

ちなみに木やプラスチックの台付きのものがありますが、そのメリットは

- 布巾を敷かなくてもすべらない(ただ経験上は結局何か敷かないとちょっと滑るやつが多い)

- 高さが出せる

- 溝がついているタイプもあり、これなら周りに水が流れていかない(周りが汚れにくい)

などです。

※2.の高さというのは、もしフラットな台に砥石を置いて研ぐ場合にある程度必要です。砥石にある程度高さがないと柄を握っている右手が作業台に当たってしまいます。

台付きを買う時は、たいていの台はそのうち取れてしまうということを理解しておきましょう。

砥石は水に漬けてから使用しますが、それにより木でもプラスチックでも接合部分がはがれて砥石本体だけになることが多いです。

慣れたら仕上砥石にもチャレンジ

中砥石での研ぎに慣れてきたらぜひ仕上砥石にもチャレンジしてみてほしいです。中砥石だけの時と比べてより繊細な切れ味、刃持ちのよさ、丈夫さなどが得られます。

仕上砥石を使っていくことで微妙な調整によって変わっていく研ぎの楽しさを味わえると思います。ただ中砥石で刃を出すという経験がないまま最初から無理して使っても効果が感じられないと思います。焦らずに中砥石でしっかり刃を付けられるようになったら検討しましょう。

天然砥石

ちなみに砥石には人造のものと天然のものがありますが、現在はほとんど人造のものです。

専門店でも天然は置いてあっても数点というところがほとんどですし、ネットでも「砥石」で探すと基本的に人造砥石が出てくるはずです。

どっちがいいの?というと人造砥石がおすすめです。値段、品質ともに安定して使いやすいです。

天然の特徴としては値段にバラつきがあるがその評価は難しい、形がバラバラ(大雑把な直方体だけど角が凸凹だったり)といった感じです。どれも一点ものなので包丁との相性も変わりますし、割れるリスクもあります。

日本料理のプロでは「仕上げだけは天然で」という方も多いですが、仕上げの天然は値が張るものが多いです。必要性を感じている+見極めて使いこなせるという条件がそろった人以外は手を出す必要はないと思います。

使用前と使用後

砥ぐ前に砥石を水に漬ける

砥石は使用前に水に浸けます。

頭まですっぽり漬かるように、目安として少なくとも20~30分。

吸水が足りないと水をかけたとき表面がサッとすぐに乾いてくるのでこの時はもう少し漬けておきましょう。

吸水ができていないと水で濡らしながら研いでもすぐに乾く=摩擦熱で刃がダメになってしまうので気をつけましょう。またそれを防ごうとしてジャージャー水をかけると研ぎに必要な粒子を流してしまうことになります。使用前は水に浸し、使用中は適度に少量の水をかけながら、というのが基本になります。

使用後の砥石は汚れを落として陰干しします。汚れ(粒子)が付着したまま、あるいは水に漬けたままだと劣化などで次回使用時に影響がでることがあります。

※砥石によって事前に水に漬けなくても大丈夫なものや水に漬けたまま保管できるものもありますが、基本的には上記のポイントは守った方が無難だと思います(砥石には取扱説明書などがついていないこともあります)。

新品は角を削って面取りする

砥石というのは角がすぐ欠けたりして小さい凸凹になります。

触れるとチクチクしていて、痛いというほどではないですが不快な感触です。

こうなると使用後洗い流す際などにもいい加減になりがちです。また小さい凸凹がそのうち大きめの欠けになるということも多いです。

これらを防いできれいな形に保つ上で最初に面取りをしておくことができます。方法は簡単で、平らなコンクリートなどに砥石が斜めに当たるようにしてゴシゴシするだけです。

これは絶対必要なことではないですが快適に使っていくためにもおすすめです。

砥石の管理と凸凹にしない方法

砥石は平らであることが一番大切

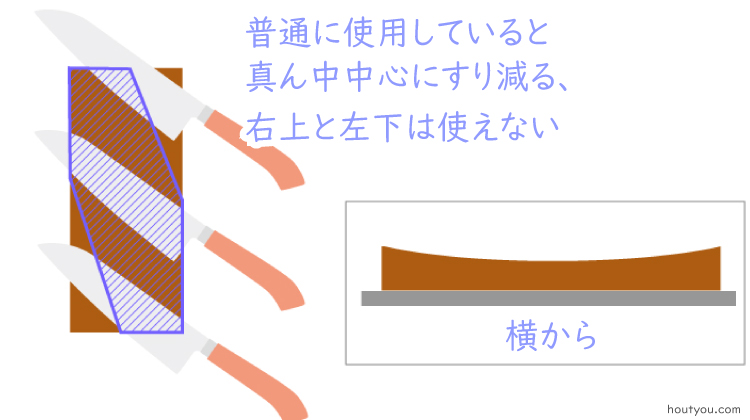

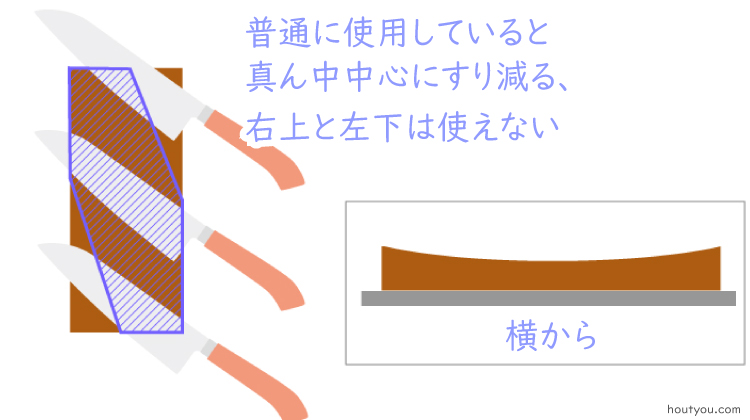

砥石は買ったばかりは当然まっ平らですが使っているとだんだんへこんできます。これではいい刃はつけられません。刃先が丸刃(鋭い角度ではない状態)になってしまうからです。

また特に和包丁だともっと致命的なことが起こります。刺身包丁などです。和包丁というのは刃先からしのぎまでまっ平にしておきたいので、その部分をピタッと砥石にくっつけて研いでいきますが、へこんだ砥石ではそれができません。へこんだ砥石でこれをやろうとしたら想像通り刃先としのぎがぐりぐり削られていきます。

砥石を平らにしておくことは、楽器演奏ならチューニングみたいなもので、これがなければどんな名人でもその後うまくいきません。

研ぎにはいろいろポイントがありますが、まずは砥石を平らに保つこと。

最重要なのにあまり守られないポイントでもあります。

どうやって平らにするか

砥石を平らにする方法は2つあります。

- 【基本】へこみを修正する…真ん中がへこむので、へこんでない部分(斜め右上と左下)を削って平らにしなおす。

- 【応用】へこみを作らない…そもそも真ん中だけがへこまないようにまんべんなく減らしていく。

【基本】へこみを修正する方法

- 2つ以上砥石があればそれをこすり合わせる(どちらかを下に置いて上からもう一つをこすりつける)

- 直し専用の石を購入し、上記同様にこすり合わせる

- 平らなコンクリートブロックなどにこすりつける

【応用】へこみをつくらない方法(危険なので初心者にはおすすめできません)

基本の研ぎフォームは包丁をななめ45度くらいにかまえて砥石の中心から前後に動かします。

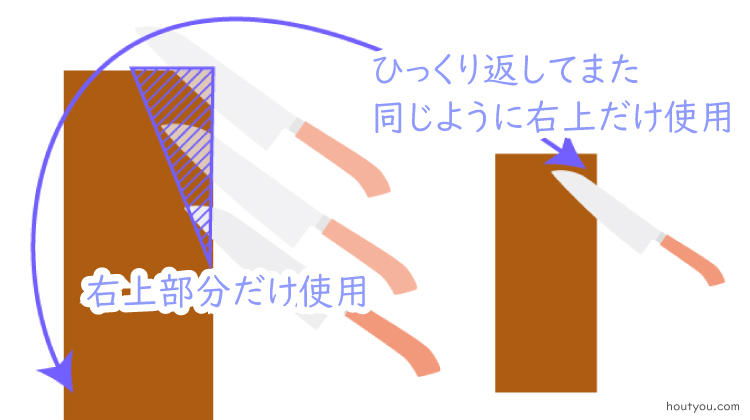

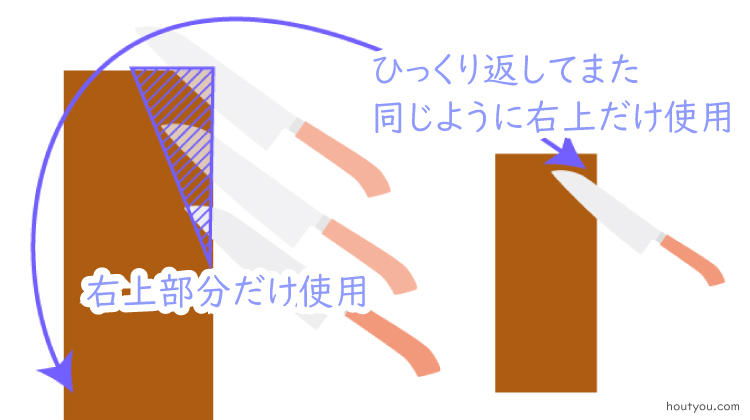

この基本どおりにやると右上と左下に三角形状にまったく削られないポイントができます。

これが真ん中だけへこんでしまうメカニズムなので、それを逆手にとって右上と左下だけを使って砥いでいきます(場合によっては砥石を斜めに置くのもあり)。

ポイントは真ん中への動きは短めにすること、角は意識してギリギリまで使うことです。

難点は…

- 慣れるまでは慎重に動かさないと刃が外れてケガする。

- 刃が砥石面に接する幅が角に近づくほど狭くなるので、砥ぐポイントをこまめにずらし調整する必要がある。

微調整が必要なところや気を使いたいところは砥石の中心で研いであとはこの方法で研ぐというのもいいです。

ただしどんなに頑張っても完璧には平らに使っていくことはできません。わずかに角部分は残ります。なので少しは修正の作業が必要です。ただできるだけ平らに使っていくことで修正で削る面積・高さがごくわずかで済みます。

一度真ん中がへこんでしまったものをこの方法で平らに戻すのはおすすめしません。包丁への影響が大きいのと危ないからです。あくまで平らな状態を長く維持するという考え方です。

この方法は裏技っぽいですがけっこう厨房の現場ではメジャーで、程度の差こそあれやっている人はけっこういますし、慣れるとギリギリあと数mmくらいまで使えるようになります。最初先輩に教わった直後は、刃が外れてかなりヒヤッとしたことがありましたので無理しない範囲でいいと思います。

ある意味砥石を修正することを目的に、ついでに包丁が研げているという意識もありです。砥石にも愛情を持って両方のバランスを取りながら研いでいくのは楽しいものです。

まとめ

- 包丁と砥石以外に研ぎに必要なものは、水、砥石を漬ける容器、いらない布巾など。

- 初めての砥石なら中砥石の1000番くらいがおすすめ(仕上げと両面になっているものも良い)。

- 砥石は使用前に20分程度水に浸けることを忘れない。

- 新品の砥石は角を削るとけがや欠けの防止になる。

- 砥石は平らに使うことが大切。

コメント