料理の味つけがうまくいかない…センスがないのかな?とお悩みでしょうか。

私も料理を始めたばかりのころはぜんぜんうまくできませんでしたが、今は数人分でも数百人分でもほとんど一回で味を決められるようになりました。味つけは知識と経験で誰でも同じようにできるようになります。

この記事では「レシピ通りに計量してやりましょう」「いきなり濃くしないようにしましょう」的なことではなく、味付けがうまくいかない・上達しない根本原因と解決法を5つに分けて書いてみます。

足りないものは味見の量かも

初心者は味見は大量にしましょう。実際に食べるときくらいの量、つまりまるまる一口分は食べます。

よく料理番組やドラマなどでプロやベテラン主婦が味見をしているシーンがあります。小皿でほんのちょっとだけとか、指で舐めたりとか。

あれは慣れているからできるわけです。つまりたくさん食べたときの味を想像できている、汁だけ確認すれば具と一緒に口に入れたときの味の濃さがわかるなど。ですのでそれがわかるまで初心者はマネしないことです。

ちょこっと味見して確認できるようになりたいなら、自分で感じ方の誤差を確認すると早く上達できます。ちょっと舐める、たくさん口に入れる、これを繰り返します。

大事なのは自信をもってOKと思うまで口に入れることです。

足りないものは旨味かも

基本的に「旨味(うまみ)」があればどんな味のバランスでもだいたい食べられます。

逆に言うと旨味自体が足りないのに味付けに(塩味や甘味を足したり引いたりに)こだわってしまうと出口が見えなくなり迷走してしまいやすいです。

迷ったら単に旨味自体が足りない可能性も考えましょう。旨味は味の出る食材から出ます。肉・魚類やきのこ類など。野菜と合わせる料理などではこういった味のある食材を多めにするほうが味で迷わなくてよいと思います。

もう一つはだし。今は顆粒だしを使う人のほうが多いと思いますので、例えば炒め物などで鶏がらスープの素を足すなどです。

またよくあるのは和風の煮物で味が難しい・決まらないというパターン。洋食のスープなどと違って、砂糖やみりんというはっきりした甘味の調味料が入るからというのが理由です。砂糖を入れ、醤油を足し、また砂糖を足し、それでも何かが足りない…決まらない。こういう時はだしの濃さ、旨味がでる食材が入っているかも疑ってみます。例えばうま味が少ない材料の煮物なら、めんつゆをベースにしていてもさらに顆粒ダシを加える、などもあり得ます。

本当は和食の場合はしっかり出汁とりからやるのが王道で近道です。安定した味の土台があると、薄味かつ甘味控えめでもおいしいので味付けで混乱せずに済みます。

足りないのは調味料の知識かも

いつも同じ量作る場合は塩やしょうゆの量はだいたい一定になります。ということでいつもの料理を同じ分だけ作るなら単純に繰り返せば慣れます。

ただ完成量に対してどのくらいの調味料が必要かわかるようになると条件が変わっても失敗しづらくなります。量が変わったり作り慣れていない料理になった場合でも調味料をすばやく見積もって決められます。

それには各調味料にどれくらい成分が入っているのか覚えてしまうとよいです。例えば塩分。

| 調味料 | 塩分濃度 | 塩の〇倍入れる |

| 塩 | ほぼ100% | |

| しょうゆ | 濃口で約16% | 約6倍 |

| みそ | 約12% (マルコメ料亭の味の場合) | 約8倍 |

そしてものすごくざっくりですが料理の塩分というのは1%前後です(汁ものなら0.8%、固形の焼き物などは1%台前半くらい)。

材料が1,000gなら必要な塩分はおよそ10gということです。塩の10gなら小さじで2杯(5㏄×2)。しょうゆなら6倍するのでおよそ60g(約50㏄)くらい。味噌なら8倍するので80g(約67㏄)くらい。

これを見た目で判断するのは難しいといえば難しいですが、慣れると結構見積もれるようになります。例えばみそ汁の味噌をお玉ですくう時には、鍋に入っている水分に対して15分の1くらい(ざっくりとした見た目でOK)とか。※この場合具の分は含めないで水分だけで見積もります。鍋の目盛りがあっても鵜呑みにしないように。

他に覚えておくと便利な成分としては、みりんで砂糖と同じ甘味を出すには3倍(重量)必要です。※容量だと1.5倍(砂糖は水よりだいぶ軽い上にみりんは水よりも重い)

よく和食の基本の割合で醤油:みりん=1:1というのがあります。

これは換算すると塩:砂糖=1:2と同じです。

※例えば醤油60g:みりん60g 醤油は塩に直すと約10g、みりんは砂糖に直すと約20gだから。

煮物など自分が好きな甘さ・よくつくる料理の糖分%を目安として割り出しておくのも一つの手です(甘さは好みによる幅が大きいので一概に言えません。でも2%~一けた台前半になることが多いはず)。

同じ調味料名でも味が違う?

レシピには調味料名が書いてありますが、同じような調味料名でもだいぶ成分が異なる場合があります。これはレシピ通りにやったのに何か違う…というときの原因探しにも役立つ可能性があります。

一番わかりやすいところでは酒。いわゆる「料理酒」として売っているものは塩分が入っています。ですので大量に酒を使う料理、例えば煮魚などでレシピの割合通りにやるとしょっぱくなってしまう可能性が高いです。※ふつうに飲むこともできる清酒を使うのがおすすめです。

他にはみりん。「本みりん」はアルコール分が多いですが、「みりん風調味料」というのはアルコール分がほとんど入っていません。みりんをアルコールの効果(生臭さを消す、煮崩れ防止、味の浸透など)として使いたい場合に「みりん風」を使っても意味がないことになります。「みりんタイプ調味料」というアルコール分+塩分というパターンもあります。

とりあえず酒とみりんは本物を使うと全然変わるので、「清酒」と「本みりん」。和食の場合これだけは揃えてください。もちろん高級なものでなくてもスーパーで置いている一番安いやつでOKです。

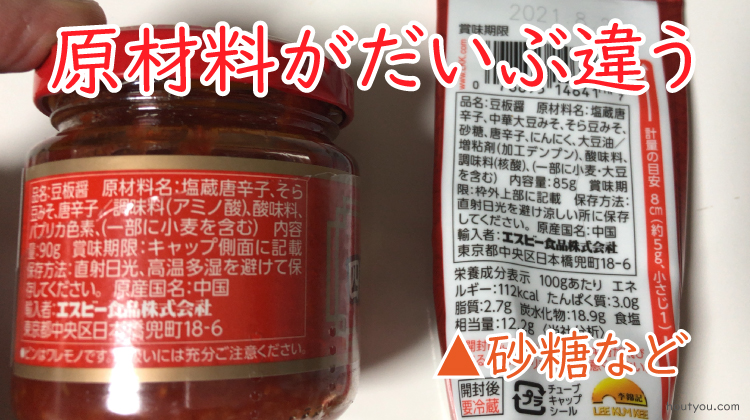

他の例では豆板醤。食べ比べてみるとわかると思いますがメーカーごとに味にかなり差があります。本場のような辛みのもの、旨味をたくさん足しているもの、甘味が強いものなど。

また同じメーカーでもチューブとビンで違うということもあります。

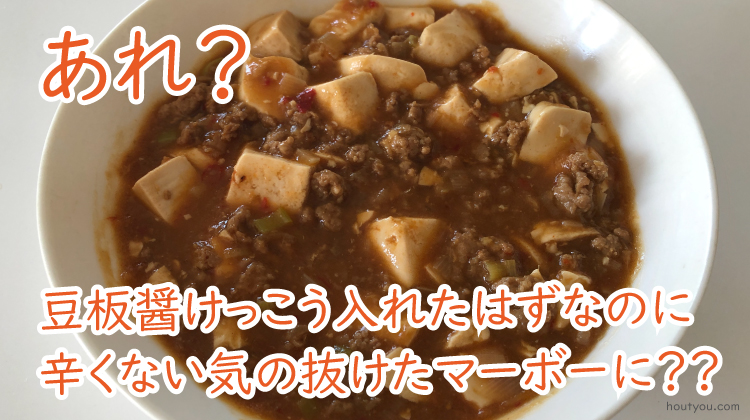

ずっとビンのやつを使っていたのですが、ある時チューブって便利かも思って買い換えました。するとなんだか辛みのない、気の抜けたマーボー豆腐に。

「結構入れているつもりなのにおかしいな」と思って裏を見ると全然入っているものが違いました。

舐めてみると違いがはっきり。チューブのほう(写真右)は甘味などが多いので単体で舐めてもそれなりにおいしいですが、本格的な辛みを出したい時にはなにか違う(たくさん入れてもピリッとした辛さは出せない)。

例えばレシピに小さじ1と書いてある。書いた人は左のつもりで書いていても作る人は右だったらだいぶ違うものができます(もっとも豆板醤みたいなものは好みで加減するものだということはみんなわかっているのでそれほど問題ありませんが)。

一流の料理人は調味料もたくさんの種類から吟味して使うようです。もちろん家庭ではそこまでする必要はないですが、メーカーや製品によって差があるということを頭に入れておきましょう。レシピを見る際も自分でこういった誤差を吸収して最終調整する必要があるということを覚えておきましょう。

足りないのは分析作業かも

分析というと難しいですが、頭の中で味の要素を簡単に分解・整理する作業です。

味見したときに頭の中で五味をパラメーターにする感じです。

五味…塩味、甘味、酸味、苦味、旨味

この時辛味、渋味などはいったん除外します。香りなども。これらは五味という土台をしっかりさせてから考えればよいです。

よく「風味」という言葉が使われます。風は足元の台地が安定しているから安心して感じられます。塩分、旨味分など土台がぐらぐらしているのに香りなどを同時に考えても混乱してしまいます。

味見の時に「なんとなく美味しい」かどうか判断するのではなく、まずは頭の中で味の基本要素(五味)を分解・整理するクセをつけましょう。

まずいと感じたら五味のうちどれかがおかしいか、その料理でのバランスが著しく崩れている可能性も高いです。

それを一生懸命探すように考えながら味見します。

なにがなんだかわからない場合は、まず一番基準がはっきりしている塩味を決めます。他の要素は無視して純粋に塩分だけを判断します。実際には他の要素で塩分の感じ方は変わりますが、いったん意識して塩だけに集中します。

塩分以外の要素として和風は甘味、洋風はスパイスなどを足していくことが多いですが、これらに振り回されないように。塩分というのは基本的にほとんど一定です。

私の場合味見をして五味を調整するとき、いきなりみそ、しょうゆなどの調味料で考えるのではなく、純粋に塩分量だけでまずは考えます。

思考の順序としていきなり「しょうゆが足りない」ではなく、まずは「塩分が足りない」。その後、素材の風味を消したくないから塩にしよう、塩分に加えて香りをつけたいのでしょうゆにしよう、といったように分岐して考えられるようになるとよいと思っています。

これは塩分なので分かりやすい例ですが、甘味・酸味などすべてでこの思考回路を挟むようになるのが理想かと。こういう習慣をつければ、レシピに頼らず、むしろ自分でレシピを考えられるくらいになれるはずです。

- 甘味…単に甘味だけなら砂糖、風味やつやを出したいならみりんなど。また甘味は旨味の補完的な意味で足すことも多いので、まずは旨味で解決できないか先に考えるなど。

- 酸味…単に酸味だけなら米酢、酸+さわやかな香りを足したいならレモン汁・ワインビネガーなど。

↑シンプルな例ですが実際には各調味料にいろいろと効果があるので風味だけでなくそれらも合わせて判断します。

足りないものは予測力かも

味というのは時間が経つとどんどん変わっていきます。上級者は食べるときの状態を正確に予測する力がついているので、そこから逆算して味見をしています(こればかりは経験を積まないと…という部分ではあります)。

まず料理というのは一口目といろいろな料理を食べた後では感じ方が異なります。つまりメニューに組み込まれたとき、他の料理で舌が塩分などに慣れた状態でもおいしいと感じるようにしっかり味付けする必要があります。

また以下は日常料理している方なら何となくわかっていることと思いますが、実験のつもりで改めていろいろチェックしていくとよいと思います。

覚えておきたい味や食感の変化例

- 煮物はどんどん甘くなる…冷蔵庫で2日~3日以上置いておく場合特に

- 炒め物は時間が経つと水分が出て水っぽくなる(=薄くなる)

- ルウは固くなる

また煮物はどんどん汁を煮詰めていくので最初ちょっと薄いかなというくらいでちょうどよいことが多いです。よくわからなければ最初から濃くせずとりあえず薄めにしておきましょう。火が通った段階で味見し、薄ければ調味料を足してまたひと煮立ちさせれば大丈夫です。煮物は冷める過程で味が染みていきます。煮あがった直後に染みていない・薄いかなと不安でも焦って濃くしないことです。少しおいてから味見してみましょう。

冷たい状態、時間経過で薄くなるものはしっかりめに

とろみをつけたあんかけなどは時間が経って冷めるとゆるくなることがありますし、炒め物など水分が出てしまうものは味もけっこう変化してしまいます。その分を考えてしっかりめに味をつけます。

和え物も和えたらすぐ食べるのが理想ですが、時間を置く場合は水分が出てきて味が薄くなっていくのを計算に入れます。

またそもそも時間が経ったときに水分が出ないように工夫するのも大事です。炒め物ならしっかり加熱して食材から出る余分な水分を抜いてから味付けする、和え物なら茹でた後に少し塩分を加えて絞っておくなどです。

味つけの上手さというのは単に味の調整力だけではなく、こういった料理の基本処理がしっかりできているかによってもかわってきます。

数日置けるものは甘味をチェックしてみるとおもしろい

煮物・常備菜など作り置きしておくことができる料理は変化を追ってみるとおもしろいです。

冷蔵庫に煮物を入れておくと甘味はどんどん強くなっていきます。例えば1日後2日後3日後でどう味が変わっていくか、チェックしてみましょう。甘めに味付けしたものほど驚くほどはっきり甘味が強くなっていくのが感じられると思います。

こういった味の変化も細かくチェックする癖をつけると早く進歩できます。あとは食卓に乗せた後も砂糖をかけたり辛みを足したりなど「もしこうしたらどうなるだろう?」ということをたくさんやるといいと思います。

失敗やただの好奇心を含めていろいろ試していくことで経験値をはやく上げられます。

味付けで失敗したくないときの基本事項

味つけについて「〇〇が足りないかも」という切り口で書いてきましたが、以下味付けで失敗しないための基本事項です。

信頼できるレシピにしっかり従う

初心者のうちはできるだけ書籍化されているものなどしっかりした情報源をつかいましょう。

クックパッドなども便利かもしれませんが、最近は「簡単にできる」料理などが主流です。「簡単で失敗はしない」はいいことですが、下処理の手順が省かれている、調味料をシンプルにしすぎているなど肝心な味の完成度自体が低そうなレシピも少なくありません。

やはりプロや本職の料理研究家のレシピは、下処理など肝心な手順がしっかりしていますし味付けも王道的です。

こういった情報で基本をマスターしてレシピをサッと見て完成を予想できるようになったらクックパッドなどを参考にしていくのがおすすめです。そのころには自分で手順を補ったり、レシピを取捨選択する力がついていると思います。

量るなら調味料だけでなく食材の量もしっかりと

本当に初心者の場合、変に目分量でやってカンを磨こうとするよりも本の通りにしっかりと計量するほうが上達が早くなると思います。

なにより失敗する確率が格段に下がるので「しっかりやれば自分もうまくできるんだ」という自信を培えるはずです。

また何事もそうですが、はじめによいお手本で成功例を体験するほうが当然近道です。勉強でも「過去問の答えを読むのが一番はやい」というのに似ています。

量る際は調味料だけでなく、水や肉・野菜などの食材もすべて。

レシピの調味料はしっかり量るけど食材のほうは適当、最初はこれだとなかなかうまくいかないかもしれません。すべて計量することで食材に対する塩分量などもほぼずれがなくなるはずです。

慣れてきたら調味料だけ量れば大丈夫になるでしょう。こうすれば塩味と甘味のバランス、酸味とのバランスなど味の組みあわせのバランスはずれません。

味付けで失敗しない最終的なコツは決してレシピに頼らない、だと思っています。では何に頼るのかというと自分の舌だけです。でも最初からそれをやろうとすると見当がつかないと思いますし、失敗ばかりで遠回りになってしまいます。

成長イメージ。

- 調味料だけでなく食材も水もしっかりと量る

- 調味料だけ量る、材料は目分量でよい

- 調味料は量らず、舌に頼って作っていく

まずは背伸びせず、量るならすべてをしっかり量る、というところからスタート。その際途中で味見をし、完成後に味見をし、食卓でも食べる、これを繰り返すことで早く舌の感覚を成長させられるはずです。

少しずつ濃くする

味付けのコツとしていきなり濃くしないというのがあります。濃くなると修正できないですが、薄い分にはなんとでもなるからです。

私も覚えがありますが、どうしても薄くなってしまうという悩みを持つケースがあります。で、今度は意識しすぎて極端に濃くしてしまったり。

でも言ってしまえば「薄い」というのはぜんぜん失敗ではありません。ほとんどの場合食卓でいくらでもリカバリーできます。お弁当なら常に醤油入れやマヨネーズをつけてしまえばOK(好みでかけてね的に)。そもそも平安時代くらいの料理は素材には味をつけずに、すべて食卓で各自が調味料をつけて食べていたそうです。

濃くなることだけが失敗です。リカバリーができない、またはとても難しいからです。薄いのはほとんどの場合なんとでもなります。例えば炊き込みご飯など途中で味見できないものの場合、迷ったら薄めにして炊きましょう。炊き上がりすぐなら塩や顆粒のだしを振りかけてさっと混ぜれば問題ありません(ちなみに炊き込みご飯は白いご飯を硬めに炊いて、後から煮た具を混ぜても作れます)。

ただ個人的には一度思いっきりしょっぱくする失敗をしたほうが成長が早くなると思っています。極端な話わざと「これはさすがに濃くなるかな」という量で試してみたほうが適切な加減を早く学べます。

「徐々に濃くする」のがいいというのには他にも理由があって、それは味の変化を勉強するためです。個人的な考えですが。

例えば煮物の味の調整の時に一気に甘味や塩分を入れずに少しずつ少しずつ入れては味を見る。こうすることで一度の料理でいろいろなパターンを経験することができます。

「適切な塩分にすると旨味をこんなにしっかり感じるようになるのか」とか「さっきの甘味を抑えた状態ほうが出汁と食材の味が味わえたな」とかです。

せっかくやるならこれら微妙な変化も体験していくと楽しいと思います。

まとめ

5つのチェックポイント。

- 味見は大量に口に入れる

- 旨味が足りないというパターンを疑う

- 調味料の知識を身につける(調味料の種類や質も)

- 味の基礎である五味をチェックする(味の要素を分析するクセを)

- 食べるときにどうなっているか、どう感じるか予測力を磨く

味付けの基本事項。

- 初心者のうちはプロの信頼できるレシピで

- 量るなら食材や水の量などもしっかりと

- 少しずつ濃くすること(薄いのは失敗じゃない)

コメント